Ein Geschenk. Ein Kommentar. Ein heftiger Shitstorm. Der Fall Brabus zeigt, wie schnell Kommunikation außer Kontrolle geraten kann und warum Krisenkommunikation weniger mit Schadensbegrenzung, sondern viel mit Führung, Kultur und Haltung zu tun hat. Was in den sozialen Medien zwischen Rapper PA Sports, seiner Frau Luna Rabea und Mili Umicevic (auf den sozialen Medien als Mili Brabus bekannt) begann, entwickelte sich binnen Stunden zu einem Paradebeispiel, wie fehlende kommunikative Souveränität eine Marke in Schieflage bringen kann.

Was war passiert?

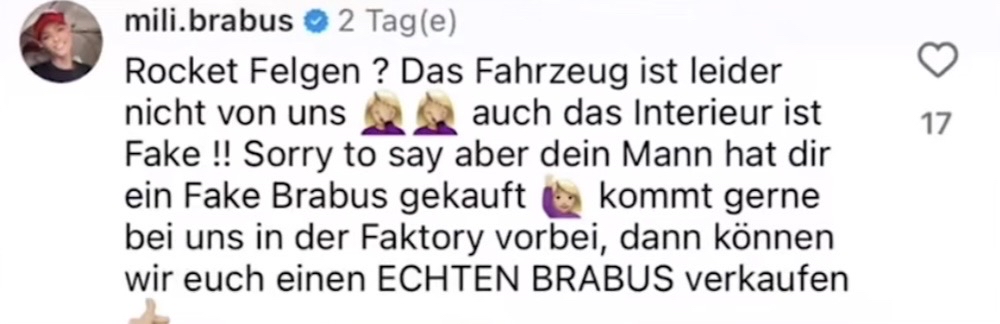

Ausgangspunkt war ein Instagram-Post: PA Sports überraschte seine Frau Luna Rabea mit einem umgebauten G-Modell, das sie schon länger bewundert hatte. Kurz darauf kommentierte Mili Umicevic, die Partnerin des Brabus-CEOs und selbst als „Director VIP Relations“ im Unternehmen tätig, öffentlich, dass es sich bei dem Fahrzeug gar nicht um einen echten Brabus handele. Die Felgen, das Lenkrad und das Interieur entsprächen nicht originalen Brabus-Teilen:

Was darauf folgte, war ein digitaler Flächenbrand: Gegenreaktionen, Sticheleien, Drohung mit rechtlichen Konsequenzen. Brabus soll daraufhin mehrere Profile geblockt haben, darunter den von Luna Rabea auf Instagram. PA Sports und seine Frau fühlten sich öffentlich bloßgestellt, reagierten emotional, und binnen Stunden griffen Millionen-Accounts, Reactions und Medien das Thema auf. Aus einer privaten Reaktion wurde eine öffentliche Krise – mit einem klaren Verlierer: der Marke.

Warum die Kommunikation eskalierte

Inhaltlich war der Hinweis auf eine mögliche Fälschung berechtigt. Mili Umicevic wollte laut eigenen Aussagen lediglich auf das Sicherheitsrisiko hinweisen und die Kommentare wären „nicht böse gemeint“ gewesen. Kommunikativ wurde aus dieser Sorge jedoch eine öffentliche Bloßstellung. Stimmen im Netz berichten, dass Brabus sogar Abmahnungen verschickt haben soll.

Die eigentliche Eskalation hatte also weniger mit dem Inhalt, sondern mit der Art der Kommunikation zu tun. Genau hier zeigt sich ein Grundproblem vieler Krisenfälle: In sozialen Medien gelten andere Regeln als in der klassischen PR. Kommunikation funktioniert dort dialogisch, nicht hierarchisch oder rational.

In der Unternehmenskommunikation spricht man gerne von „Kommunikationshoheit“. Doch diese Hoheit ist ein fragiles Konstrukt, insbesondere in sozialen Netzwerken. Jede Person mit Markenbezug wird zur Markenbotschafterin und damit zu einem potenziellen Risiko.

Die Kette der Versäumnisse macht den Brabus-Fall besonders interessant:

- Keine Social-Governance oder klare Rollenklärung („Wer darf was sagen?“).

- Keine abgestimmte Krisenstrategie, die Eskalationspfade vorgibt.

- Keine Abwägung zwischen Recht haben und recht behalten.

Der entscheidende Punkt: Der Kommentar war inhaltlich korrekt, aber kulturell falsch. Er traf nicht das Problem, sondern den Menschen. Und in einer Öffentlichkeit, in der Haltung wichtiger ist als Hierarchie, wird genau das zum Verhängnis.

Social Media ist kein Nebenschauplatz der Öffentlichkeitsarbeit

Was den Brabus-Fall so lehrreich macht, ist weniger der konkrete Inhalt des Konflikts, sondern die Geschwindigkeit, mit der er eskalierte. Ein Kommentar und drei Stunden später: eine Debatte mit Hunderttausenden Interaktionen.

Der Mechanismus dahinter ist typisch für Social Media:

- Polarisierung erzeugt Reichweite

- Empörung wird algorithmisch belohnt

- Die Marken reagieren meist spät

Erst Tage später übernahm Brabus-CEO Constantin Buschmann die Verantwortung und äußerte sich in einem schriftlichen Statement auf Instagram. Die Kommunikation sei „zu persönlich und damit unprofessionell“ gewesen. Seine Verlobte habe lediglich aus „Engagement und Loyalität“ gehandelt. Er habe die Verantwortlichkeiten im Team nicht klar delegiert und übernehme die alleinige Verantwortung. Dabei nutzte er das Statement, um auf das Problem der gefälschten Brabus-Umbauten aufmerksam zu machen.

Krisenkommunikation beginnt nicht erst in der Krise

Ein Statement, das Größe zeigt, aber auch Schwächen offenbart. Krisenkommunikation beginnt nicht erst in der Krise, sondern in den Werten, Prozessen und der Kultur des Unternehmens. In diesem Fall fehlte genau das: Eine kommunikative Führungsarchitektur, die Haltung, Tonalität und Handlungskompetenz verbindet.

Dabei reicht es nicht aus, nur die Pressestelle zu trainieren, sondern auch die Gesichter der Marke – Menschen mit Reichweite, Verantwortung und emotionalem Bezug zur Marke.

Was man aus dem Fall Brabus lernen kann

- Der Ton schlägt den Inhalt

Menschen erinnern sich nicht daran, was gesagt wurde, sondern viel mehr an das Wie. Ein korrekter Hinweis verliert seine Legitimität, wenn er von oben herab formuliert ist. - Privat gibt es nicht

Wer eng mit einer Marke verbunden ist, spricht im Namen dieser Marke. Selbst ein privater Kommentar kann nachhaltig einen Markenwert schädigen. Erst recht, wenn man den Markennamen sogar im eigenen Profilnamen trägt. - Empathie

Käuferinnen und Käufer, die vermeintlich Fakes erwerben, sind keine Gegner. Sie lieben die Marke – wer sie öffentlich bloßstellt, bestraft Loyalität. - Krisenkommunikation ist Markenführung

In der Krise zeigt sich die wahre Identität einer Marke. Haltung bedeutet, auch im Gegenwind ruhig, transparent und respektvoll zu bleiben. Auch, wenn die andere Seite emotional reagiert. - Governance ist Kulturpflege

Social-Media-Governance ist kein bürokratischer Luxus, sondern eine Führungsaufgabe: Klare Rollen, klare Prozesse, klare Eskalationswege.

Was man hätte anders machen können

Statt öffentlicher Bloßstellung hätte Brabus die Situation nutzen können: als Gelegenheit, Vertrauen zu stärken und Community-Bindung zu zeigen. Anstatt öffentliches Anprangern hätte man die Aufmerksamkeit kreativ nutzen können, wie durch ein Aufklärungsvideo: „Wie erkenne ich einen echten Brabus?“ oder eine Einladung zum Überprüfen des Autos.

Anstatt den Kommentar öffentlich zu platzieren, hätte eine private Nachricht genügt: eine öffentliche Entschuldigung, eine Klärung hinter den Kulissen. Der Kommentar von Mili Umicevic hätte nie öffentlich sein müssen, eine private Nachricht über Instagram hätte hier völlig gereicht – ohne Gesichtsverlust, ohne öffentliche Bloßstellung.

Kein weiteres Öl ins Feuer gießen

Nachdem der Kommentar unter dem Instagram-Post für viel Gegenwind gesorgt hatte, wäre es zudem besser gewesen, wenn Mili sich nicht noch einmal öffentlich gerechtfertigt hätte. Eine einfache Entschuldigung direkt unter dem ursprünglichen Kommentar hätte wahrscheinlich ausgereicht, um die Situation zu entschärfen.

Durch die weiteren öffentlichen Äußerungen und den Schlagabtausch wurde die Dynamik jedoch zusätzlich befeuert und aus einem vermeidbaren Missverständnis wurde ein handfester Kommunikationskonflikt.

Bemerkenswert ist, dass Luna Rabea, die Betroffene des ursprünglichen Kommentars, am Ende den humorvollsten Ansatz fand. Mit der Idee eines „Inliner-Battles“ wollte sie die Diskussion ins Private holen und entschärfen. Das zeigt: Selbst in angespannten Situationen kann Humor ein kraftvolles Werkzeug sein, wenn er respektvoll eingesetzt wird. Darauf eingegangen ist Brabus allerdings nie.

Zwar folgte später eine öffentliche Entschuldigung von Mili Umicevic in einem Video, doch zu diesem Zeitpunkt war das Momentum der Debatte längst verloren.

Was der Brabus-Shitstorm über moderne Krisenkommunikation verrät

Brabus hat auf den Shitstorm mit Selbstkritik reagiert. Kein perfekter, aber ein richtiger Schritt. Der Fall zeigt, dass Krisenkommunikation weniger eine Frage von Prozessen ist als eine Frage der Haltung. Aber, wer in ruhigen Zeiten klare Rollen, Werte und Kommunikationsprinzipien lebt, muss in der Krise nicht erst nach Orientierung suchen.

Der Fall Brabus verdeutlicht auch, wie schmal der Grat zwischen Loyalität und Überreaktion ist. Kommunikation scheitert meist an fehlender Sensibilität. Wer das versteht, arbeitet nicht an immer neuen Krisenplänen, sondern an einer Sprache, die auch unter Druck respektvoll bleibt.

Titelbild generiert mit Hilfe von KI